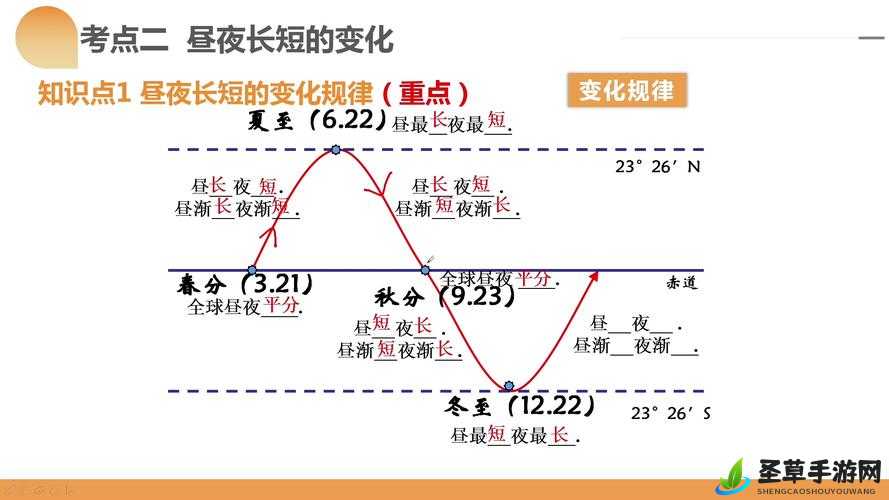

昼夜更替 12h:探索自然规律与生命节奏的奇妙关联

我们生活的地球,以一种神奇而恒定的节奏进行着昼夜更替,每 12 小时完成一次从白昼到黑夜,再从黑夜到白昼的转换。这种看似寻常的自然现象,实则蕴含着深刻的自然规律,与生命的节奏紧密相连,影响着万物的生存与发展。

昼夜更替 12 小时的规律,是地球自转的结果。太阳的光照在地球上形成了白天和黑夜的区分,而这一半一半的时间分配,为地球上的生命创造了一个稳定且有序的环境。对于大多数生物来说,这 12 小时的昼夜交替是一种强烈的信号,引导着它们的生理和行为模式。

在植物的世界里,昼夜更替的 12 小时影响着它们的光合作用和呼吸作用。白天,阳光充足,植物通过光合作用将二氧化碳和水转化为氧气和有机物,为自身的生长和繁衍积累能量。而到了夜晚,光合作用停止,呼吸作用则继续进行,消耗一部分白天积累的有机物。这种有规律的代谢节奏,使得植物能够适应环境的变化,实现自身的生长与发展。例如,有些花朵会在白天开放,夜晚闭合,这是它们对昼夜节律的一种精妙适应。

动物们也同样遵循着昼夜更替 12 小时的节奏。许多昼行性动物在白天活动觅食,夜晚休息。它们的视觉、听觉和嗅觉等感官在白天更为敏锐,能够更好地寻找食物、躲避天敌。而夜行性动物则相反,它们在夜晚活跃,眼睛适应了黑暗的环境,具备了更强的夜视能力。比如猫头鹰在夜间能够凭借其敏锐的听觉和出色的视力捕捉猎物。这种基于昼夜节律的活动模式,不仅提高了动物们获取资源的效率,也减少了种间竞争,使得生态系统能够保持平衡。

对于人类而言,昼夜更替 12 小时的规律同样深深地影响着我们的生活。尽管现代社会的灯光和科技使得我们在一定程度上能够打破黑夜的限制,但我们的身体依然遵循着古老的生物钟。长期的熬夜和作息不规律,会导致生物钟紊乱,引发一系列健康问题,如失眠、免疫力下降、心血管疾病等。正常的 12 小时白昼和 12 小时黑夜的作息,有助于维持人体的新陈代谢、激素分泌和免疫系统的平衡。

从更深层次的角度来看,昼夜更替 12 小时的规律也影响着我们的心理和情绪。白天的阳光和活力往往会带给人们积极向上的情绪,而夜晚的宁静和黑暗则更容易让人陷入沉思和放松。这种情绪的变化,与我们大脑中神经递质的分泌以及激素水平的波动密切相关。

随着现代工业和科技的飞速发展,人类活动对昼夜节律产生了一定的干扰。城市的灯光照亮了夜晚,使得天空不再黑暗;轮班工作制度让许多人的作息与自然的昼夜更替脱节。这些变化不仅对个体的健康产生了负面影响,也可能对整个社会的生态和环境造成潜在的威胁。

为了更好地适应昼夜更替 12 小时的自然规律,我们应当努力调整自己的生活方式。合理安排工作和休息时间,保证充足的睡眠;减少夜间电子设备的使用,让大脑在夜晚能够得到充分的休息;创造一个安静、黑暗的睡眠环境,有助于提高睡眠质量。我们也应该关注环境的保护,减少光污染,让夜晚恢复它应有的宁静和黑暗。

昼夜更替 12 小时是大自然赋予地球的奇妙规律,它与生命的节奏紧密交织在一起。通过深入探索这种关联,我们能够更好地理解生命的奥秘,尊重自然的规律,从而过上更加健康、和谐的生活。让我们与昼夜的节奏共舞,感受大自然的神奇与美好,顺应自然,拥抱生命的每一个时刻。